群像劇とは、1人の主人公ではなく複数のキャラクターの視点で描いていく物語の形式のことをいいます。

この記事では、群像劇小説の魅力や書き方の具体的なコツ、完成度を高めるための方法を解説します。

三雲ハル

三雲ハル難しいスタイルですがポイントを押さえて挑戦してみてください。

群像劇小説の定義とは?代表作や難しい理由

群像劇小説は、一人の主人公を中心とした物語とは異なり複数のキャラクターが活躍するスタイルです。

テーマを深掘りしたドラマを作りやすい反面、書くのが難しい形式でもあります。

- 群像劇の定義とは?

- 群像劇小説の代表作

- メリットと難しい理由

群像劇の定義とは?

そもそも群像劇とはどういう物語のことを言うのか確認しておきましょう。

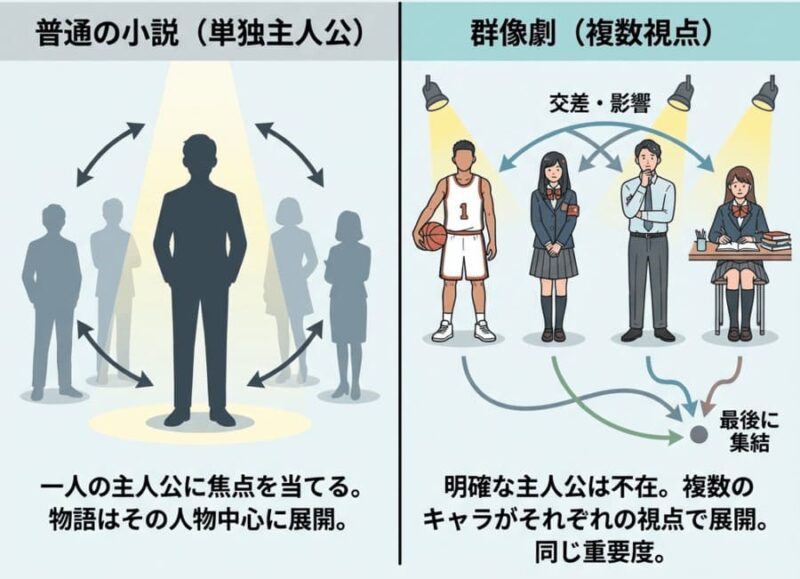

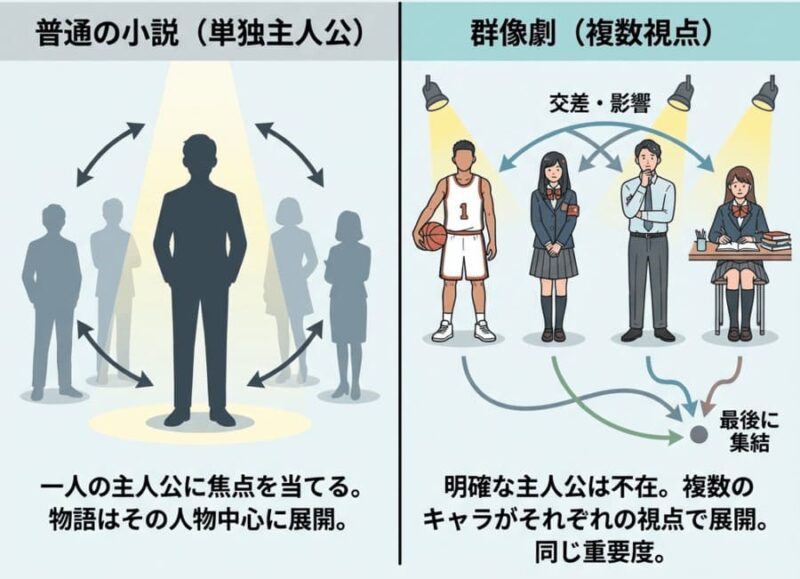

群像劇とは、一人の主人公に焦点を当てるのではなく複数のキャラクターがそれぞれの視点で物語を展開していく小説のスタイルです。

普通の小説では一人の主人公を中心として物語が展開されていきますよね。

しかし群像劇では明確な主人公が決まっておらず、メインキャラクターが複数いるような状態になっているのが特徴です。

たとえば学校を舞台にした群像劇の場合。

- バスケ部のエースの男子生徒

- 生徒会長の女子生徒

- 悩みを抱える教師

- 部活と勉強の両立に苦しむ生徒

複数の人物それぞれの悩みや成長を同じような重要度で描いていきます。

これらのキャラクターが交差して影響し合ったり、別々に進行しているようで最後には同じ場所に集まっていく展開もありがちです。

小説では章ごとに視点人物を変えて描くのが一般的です。

群像劇小説の代表作

定義を言葉で説明するより、実際に読んだほうがわかりやすいと思うので群像劇小説の例としておすすめの作品を紹介します。

- 『桐島、部活やめるってよ』朝井リョウ

- 『ラッシュライフ』伊坂幸太郎

- 『かがみの弧城』辻村深月

- 『ドミノ』恩田陸

- 『パレード』吉田修一

群像劇の中でも比較的読みやすいエンタメ小説を選びました。

伊坂幸太郎さんは他にも『グラスホッパー』など複数の人物の視点で描かれる小説を書いています。書き方の参考になるのでぜひ読んでみてください。

メリットと難しい理由

群像劇形式のメリットと書くのが難しい理由を解説します。

- 物語に奥行きと広がりが生まれる

- 現実社会の複雑さを表現しやすい

- キャラクターに多様性がある

群像劇は複数の視点から物語を描くので、同じ出来事でも異なる解釈や受け止め方を表現できます。

また登場人物それぞれの価値観や背景が描かれることで物語がより立体的になります。

複数の視点で描けるということは、単純に「良い・悪い」では割り切れない人生の出来事や、社会の複雑さを表現することにも繋がります。

普段私達が見ているニュースでも人によって感じ方が違いますよね。

主人公が1人だと1つの側面からしか描写できないことがほとんどです。しかし多人数の視点を描けば、それぞれの側面から多面的に描けます。

さらに年齢や性別、立場が違うキャラクターを描くことで、読者が共感できる登場人物を見つけやすくなります。

- 物語の構成が複雑になる

- キャラクターを深掘りできない

- 執筆の負担が大きい

群像劇で小説を書くのが難しい理由は上記の3つです。

複数の登場人物の物語を絡ませながら展開させるので、プロットの管理が難しくなります。

また1人の主人公を集中して深掘りできないので、キャラクターの魅力が伝えきれない可能性もあります。

さらに、複数の登場人物それぞれに魅力的な人物像と独自のストーリーを作る必要があります。

性格や言葉遣いを一貫させらながら描き分けるのも初心者には難しいです。

群像劇小説の書き方5つのコツ

群像劇小説を書くときの5つのコツを解説します。

- 1つの出来事や事件を軸にする

- 複数の視点を切り替える

- キャラクター同士の関係性

- バラバラな話を1つに繋げる

- 群像劇が嫌いな人もいる

1つの出来事や事件を軸にする

群像劇小説を書くときは、複数の登場人物の物語をまとめる「軸」として一つの大きな事件や出来事を設定するのがおすすめです。

これにより物語に一貫性が生まれて、読者を混乱させることなく複数の視点から描くことができます。

群像劇では視点人物がたくさん出てくるので、統一感のない物語になりがちです。中心となる出来事を設定することで以下のような効果があります。

- 物語全体の方向性が定まる

- 登場人物たちの関係性が自然に構築される

- 読者が物語を追いやすくなる

たとえば、直木賞作家・朝井リョウさんのデビュー作『桐島、部活やめるってよ』。

この小説は、バレー部のキャプテンだった桐島がいきなり部活を辞めることによって、変化する生徒たちの視点で描かれた群像劇です。

「バレー部のキャプテンが理由も言わず部活を辞めた」という出来事を軸に設定しています。

群像劇を書くときはまず、登場人物たちをつなぎ中心で軸となる事件や出来事を考えてみましょう。

複数の視点を切り替える

群像劇では、複数のキャラクターの視点を切り替えながら物語を進めていきます。

それぞれの視点をうまく組み合わせるためには、視点が変わるときに明確な区切りをつけることが大切です。

書きやすくて読者にもわかりやすいのは章を分けることです。「今はどのキャラクターの話なのか」をすぐに理解できるようにしましょう。

さらに、視点が変わるたびに新しい情報や別の感情が加わるように工夫すると、読者が飽きずに物語を楽しめます。

キャラクターごとの視点が物語全体のテーマにどのように関わるのかを意識すると、物語がまとまりやすくなりますよ。

キャラクター同士の関係性

群像劇の面白さは、キャラクター同士の関係性にあります。

まずはキャラクターの相関図を作ると、それぞれがどんなつながりを持っているかがはっきりします。

そして、それぞれのキャラクターに共通する目標や逆に対立する価値観を持たせると物語が一層深みを増していきます。

物語が進む中で関係性が変化したり、新しいつながりが生まれたりする展開ができるとより面白くなるでしょう。

バラバラな話を1つに繋げる

群像劇小説のパターンに、バラバラで無関係だと思っていた話が最後に繋がり収束していくという作品があります。

バラバラのパズルが綺麗にハマるような爽快感を味わえるので、群像劇の醍醐味ともいえます。

しかし、複数のストーリー展開と伏線を巧みに操り、最後に全てを綺麗にまとめ上げるのはかなり難しいです。

以下の点を意識すると書きやすくなります。

- キャラクター同士の意外な接点を作る

- プロットごとにタイムラインを作る

- 視点人物以外が何をしているか考える

特に視点人物以外の登場人物が何をしているか考えるのは重要です。

たとえば、第一章で田中、第二章で鈴木というキャラクターの視点を描くとします。

第一章で田中がコンビニで買い物をしているとき、鈴木は登場しなくても日常を過ごしているわけです。

小説内で書かなくても設定しておくことで第二章の行動に影響してきます。

視点人物が4人いるなら、全員がリアルタイムで何をしているかを設定してタイムラインを作ると伏線の配置や最後に収束するストーリーを作りやすくなります。

群像劇が嫌いな人もいる

群像劇小説の書き方を解説していますが、そもそも群像劇にする必要があるのか改めて考えましょう。

この形式は魅力的ですが、「群像劇は嫌い、つまらない」という意見もちらほら目にします。

デメリットの部分で解説したように複数のキャラクターを描き分けたり、ストーリーを上手に畳むのが難しい形式です。

自分が書こうと思っているテーマや内容は群像劇形式にするんが一番効果的なのか、1人の主人公視点で描いたらダメなのか再考してみましょう。

群像劇小説の書き方:まとめ

群像劇小説の定義や書き方のポイントを5つ解説しました。

- 群像劇とは複数のメインキャラクターの視点で描く物語

- テーマを立体的に描けるが複雑な構造を作るのが難しい

- 1つの事件や出来事を軸にすると書きやすくなる

群像劇小説は視点や関係性を工夫し、テーマに一貫性を持たせれば読者を強く惹きつける作品を作れますよ。